※2025年4月22日更新

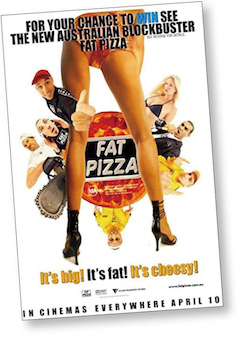

「ファット・ピッツァ」

原題:Fat Pizza

(オーストラリア2003年公開、日本未公開/96分/MA15+/コメディ/DVD、Apple TV、Amazonプライム、Googleプレイ、Stan、YouTubeムービーで観賞可能)

監督:ポール・フェネック

出演:ポール・フェネック/レベル・ウィルソン/アンガス・サンプソン

(※以下、文中の紫色の太字タイトルをクリックすると該当作品の本コーナーでの紹介記事へとジャンプします)

2000年に始まったオーストラリアの人気連続テレビコメディ・シリーズ「ピッツァ」のスピンオフ作品として、タイトルを「ファット・ピッツァ」と改め2003年に全豪劇場公開されたコメディ映画。撮影は全編シドニー及びその近郊で行われ、後にハリウッドで大ブレイクするオージー女優レベル・ウィルソン(「ア・フュー・ベスト・メン」)が初めて名前をクレジットされた作品でもあり、また、日本でもアルバムがリリースされたことがあるオージー・ロック・バンド、ローズ・タトゥーのリード・ヴォーカリスト、アングリー・アンダーソン、さらには冒頭の公衆トイレにいるジャンキーという1シーンだけのチョイ役でアンガス・サンプソン(「マッドマックス:フュリオサ」「マッドマックス 怒りのデス・ロード」)も出演。

ピッツァ・ショップ「ファット・ピッツア」のオーナー、ボボ(ジョン・ボクサー:左端)と3人のデリヴァリー・ボーイズたち(左から2人目が監督・主演のポール・フェネック)

とにかく最初から最後までブラック・ユーモアに下ネタもふんだんに盛り込んだギャグの連発で、96分の本編中、さて一体いくつギャグネタが出てくるか数えきれないほど。監督・脚本・主演・プロデュースをすべて手がけたポール・フェネックの多才ぶりには素直に拍手喝采を送りたい。映画のタイトルからして、「ファット・ピッツァ」の“ファット(fat)”には日本人もよく知る“太っている”という意味のほか、“脂っぽい/ギトギトした”という意味があり、映画の舞台であるその名も“ファット・ピッツァ”という店名のピッツァ・ショップは、あまり美味しそうなピッツァを売る店とは思えない(ピッツァはジャンク・フードの代表格のひとつでもあるから、あえて開き直ったジョークとしてそういう店名を掲げる店があってもおかしくないのが英語圏のユーモアのセンスでもある)。有名なマジシャン、デイヴィッド・カッパーフィールドならぬデイヴィッド・コッカーフィールドや、クラウディア・シファーでもエル・マクファーソンでもないクラウディア・マクファーソンといった実在のセレブをパロったキャラも登場(スーパーモデルのクラウディア・シファーとデイヴィッド・カッパーフィールドは付き合っていた時期があり、本作でもその設定を踏襲)。

がしかし…次から次へと飛び出すギャグの数々、残念ながら日本人にアピールする部分はゼロに等しいかもしれない。ギャグはセリフとして出演者が口にするだけでなくネタ一本ごとに丁寧な“再現フィルム”まで用意してくれているから英語に自信がない人も簡単に理解することができるにもかかわらずである。一生懸命ネタを練ったのだろうが全く笑えない。笑っちゃいけないブラック・ユーモアというわけではなく「本当にこの程度のギャグで笑えというのか!?」とポール・フェネックに問いかけたくなるほど、ちっともおかしくない。1時間半のギャグの洪水の中、こちらは本当に数えられるほどほんの少しだけ笑えて、エンドクレジットが流れると「本当にこれで終わりというのか!?」と今度は怒りをすっ飛ばして拍子抜けしてしまうほどあっけない。あっという間に本編96分が終了したのは、これはこれで面白かったということなのだろうかと、なんだかキツネにつままれたような気になる不思議な映画である。

だが、あまり悪くはこき下ろしたくない作品ではある。というのも、記者は1シーンだけだがエキストラとして本作の撮影に参加し、監督・主演のフェネックに間近に接したことがあるのだ。通常エキストラが監督に間近に接することはできないが、エキストラにも2種類あって、記者の場合は“フィーチャード・エキストラ”としてあらかじめ先方から指名を受けていた(※記者はシドニーでライター業のほか現地タレント事務所に所属し、たまにこういった仕事も受けている)。フィーチャード・エキストラは大勢いる群衆シーンや通行人の役ではなく、“画面でフィーチャーされる、つまり顔が識別できる形での起用”が前提となり、エンドロールにも名前がクレジットされる。といってもセリフもないエキストラであることには変わりがないが、ちなみに記者がやったのはヴェトナム系ギャング団のひとりという設定で、ヴェトナム系ギャング団が5人並んで映るシーンの右端。記者は本作のテレビ版も事前に観たことがなかったし、記者が出たのはフェネックが出演するシーンではなかったから、記者は撮影現場で初めて見た小柄な若手監督が実は本作の主演男優でもあるということをずいぶん後になって知った。劇場映画だというのに低予算だった本作、この日も、ランチとして出演者やスタッフに振る舞われたのは撮影現場付近からオーダーした“ピッツァ”だった。本当にそれくらい低予算だったのだろう(オーストラリアの撮影現場のランチは通常、大型キッチン・トレイラーで専用シェフたちが作る何種類もの料理がズラリと並ぶ豪華ビュッフェ式が一般的)。撮影期間中は食費をケチるとスタッフたちも投げやりになりがちだが、誰も文句を言わず、むしろ全力投球でいい映画を作ろうとする雰囲気が感じられた。それはつまりフェネックの“人徳”だったのではないだろうか。映画で見ると本当にバカなコメディアンだが、監督としてのフェネックはキリリとした知的な雰囲気を漂わせるハンサム・ガイだった(トレイドマークのベイスボール・キャップは映画の中だけでなく常に被っていて、その姿も印象的)。それはここに掲載の彼の写真からも明らかだが、実際ブサイクではなくどちらかといえば美形の部類に入る。同じくこの日、出演シーンがあった、普段は女性とエッチばかりしている役柄の男優も、「アクション!」の合図とともにバカになりきるが、カメラが回っていない時はフェネック監督と真剣な表情で演技について打ち合わせるプロの俳優だった。そう、皆、“真面目に”コメディ映画を作っているというポジティヴな空気が心地良いほどに伝わってくる現場だったのだ。

日本人(それとも記者だけ?)には分からないギャグ・センスであることの証明は、本作が劇場公開から最初の1カ月足らずの間に全豪で300万ドルを突破する興収を弾き出した事実にもある。皆さんにはこのセンスがお分かりいただけるだろうか…?

STORY

いかつい出で立ちとドスの効いた声で雇っているスタッフには偉そうな態度を取りながら、イタリア人マンマに頭が上がらず40歳になっても童貞のボボが経営するピッツァ・ショップで働くデリヴァリー・ボーイズたちは、四六時中、女の子のことばかり考えているポーリー(ポール・フェネック)を筆頭に、ちょっとイカれた若者ばかり。今日もボーイズたちはピッツァの入った箱を抱えて街のあちこちで珍騒動を巻き起こし…。

「ファット・ピッツァ」予告編